ネットTAM リレーコラムより

移動は文化 第4回「移動はいかに文化を創造していくのか」

クルマ文化資料室がオープンした2019年、アートマネジメントに関する総合情報サイト「ネットTAM」にて6回にわたり連載された「移動は文化」と題するコラムを再掲いたします。「移動は文化」はクルマ文化資料室の展示テーマであり、トヨタ博物館館長・布垣直昭がコラムのスーパーバイザーを務めました。

第4回は2019年6月2日にトヨタ博物館にて開催された「トヨタ博物館開館30周年記念トーク」での、写真家で映像人類学者の港千尋氏との対談をご紹介します。

人類はいつも移動に魅せられてきた。

「イスパノ・スイザの蛇でできたシートを見たとき、まさに移動は文化であると感じた」という港氏。対談は、まず氏が最初にトヨタ博物館を訪れたときの印象からはじまり、なぜ人々がクルマに、移動に惹かれるのかを“ことば”からひもといた。

布垣直昭(以下・布垣):トヨタ博物館の展示をご覧いただいたとき、『展示されたクルマも走っているように見えた』とか。

港千尋(以下・港):各時代のクルマの背景に当時の写真を掲げて展示していますよね。子どものころ、憧れたスポーツカーなどが時代の空気とともに鮮明に蘇る。自然とタイムマシンに載せられたように、生き生きと過去の時代が、クルマが動き出して見えたのです。

もっとも、めくるめく展示の中でも、最も目をひいたのは、あのインテリアをすべて蛇皮でつくったスペインのクルマでした。

布垣:イスパノ・スイザですね。数十数匹の蛇を使った贅沢なシートを使っています。

港:クルマを単なる「移動体」ととらえたら、内装をあそこまで凝る必要性はまったくない。しかしクルマは、ずっとそうした何かを施したくなる特別なプラットフォームだったことを色濃く感じました。

クルマはあたりまえのように文化を内包してきた。「数十匹の蛇に包まれて長距離を移動したらどんな気分なんだろう」と思いを馳せましたね。

布垣:1958年製キャデラック エルドラド ビアリッツにも興味を示されていました。リアタイヤを隠そうと施されたロケットのようなテールフィンがとても印象的な一台です。

港:実に時代を表したデザインだなと感じました。60年前後といえば、宇宙開発などが現実味を帯びたころ。未来を象徴するような皆が憧れる意匠を施したんだろうと。

「黄金郷」の意であるエルドラドという車名も象徴的です。また「ビアリッツ」というのは、南フランス大西洋岸の高級リゾート地の名前なんですね。まさに誰しも憧れるシンボル的な意味を、あのクルマに宿らせているわけですからね。

布垣:こうした言葉や語源からルーツをたぐり寄せる港さんの知見がとても好きなのですが、「クルマ、移動は文化である」というのも言葉から証明できるそうですね。

港:デイヴィッド・アンソニーが書いた『馬、車輪、言語』という本があります。初版は2007年ですが、すでに古典の風格をもつ名著で、「車輪」という言葉が、いつどこでどのように生まれたのか、という謎に触れている。

結論からいうと、まず時代は紀元前4000年ころ、今の黒海とカスピ海のあたりで生まれたというのがアンソニーさんの意見です。

そして語源。車輪、英語で「wheel」ですが、言語学でその元となる言葉、祖語は「kwel」というインド・ヨーロッパ語族の言葉であると示しています。発音は「クエル」ですね。

布垣:「wheel」と確かに似ています。

港:ええ。この「kwel(クエル)」から派生した言葉は実はたくさんあって、たとえばテレビやテレフォンに含まれるtele(テレ)やcycle(サイクル)それに加えて「culture」もあるんです。車輪と遠隔と文化が同じ語源から出てきた可能性がある。

布垣:文字通り「文化」ですね。

港:移動体であるクルマを象徴する「車輪」という言葉が、「文化」と同じルーツかもしれない。まさにクルマは文化であることが、言葉から見えてくる。

紀元前4000年ころ、黒海とカスピ海の間あたりは、広大な草原だったらしいんです。アンソニーさんの説では、そこに遊牧民が住んでいたが、寒冷化などで住む場所を広範囲に移動して生活する必要があっただろうと。簡単にいうと、長距離を合理的に移動する術の必要性が高かった結果、「車輪」が発明されたのではないか。

そして草原からのぞむ広大な大地の先の先、その向こう側に思いを馳せる好奇心から「tele(遠隔)や「Culture(文化)」が生まれたのではないかと。

布垣:6000年前に、移動は文化であるというルーツがあることは、今こうした議論をしている僕らにはとてもうれしく、ワクワクすることですね。

「シトロエン2CV」が教えてくれること。

トヨタ博物館の実車展示の中で、港氏がもっとも興味を持ったのは、「シトロエン2CV」。フランスの国民車といわれるコンパクトカーだ。それは「どう使われるか」を強く意識され、生まれてきた一台だったという。カタログ、本、映画──。話は、クルマが投影させる豊かなイメージの世界へ。

布垣:戦後、復興期に入った日本やヨーロッパでは国民車といわれるものが次々と出てきましたが、先生はシトロエンの「2CV」に興味を持たれたそうで。

港:はい。1980年代から90年代にかけてフランスを拠点に活動していまして、当時、向こうで最初に乗ったクルマが2CVです。展示されているのはグレーでしたが、僕のはオレンジでしたね。

布垣:けっこう派手ですね(笑)。2CVは当時、「卵が詰まったバスケットを載せても、それを割らずに農道を走れるクルマ」と称されたことで有名ですね。

港:おもしろいのは開発当初から、そうした具体的な生活シーンが設定されて、コンセプトというか開発条件になっていたことです。

たとえば、「日曜日、その車に乗って何キロ離れた郊外に釣りに行って帰ってこられること」という指示が入っていた。

布垣:車の設計条件に釣りに行くことがまず入っていると。

僕は車のコンセプトから車をつくる過程もたくさん見てきましたけど、具体的な例えで車の目標を定めるって意外と難しいんですよ。数値目標や競合他社との差別化などは簡単ですけど。どんな使われ方をするかというイメージがあったからこそ、あそこまで機能的なものを突き詰められたんでしょうね。

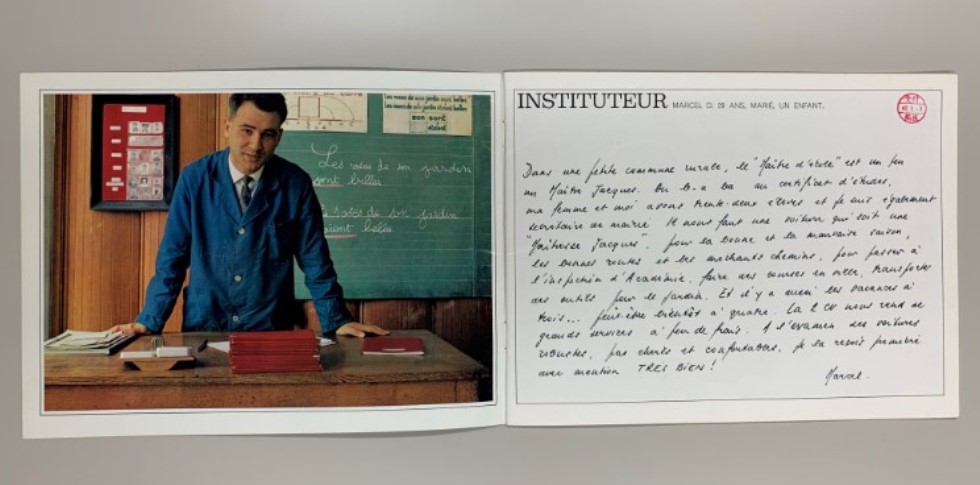

港:しっかりと使う人のイメージがあったからこそ、大衆に支持される車が生まれたんでしょうね。また僕がおもしろいと思ったのは、1967年につくられた「2CV」のカタログですね。ある一つの村で2CVに乗っている人のポートレートと、その人が書いた手書きの文章が載っている。小学校の先生が教室で写っていたり、獣医さんが牛と一緒に写っていたり──。

布垣:カタログって普通、車のスペックや性能が書かれるのに、そういうことにほとんど触れてない。ひたすらユーザーのライフスタイルを紹介し続けていることも新鮮ですね。どういうクルマが、どういう目的でどういう人に使われていたのかが見える。クルマを通して、ユーザーのリアルな文化、ライフスタイルみたいなものが、見えるのはとても興味深いですよね。

港:そういう意味では、本や映画に登場するクルマが、うまく登場人物のキャラクターを表したり、逆にそうやってストーリーに登場することで「憧れのクルマになる」という側面もありますよね

布垣:ありますね。たとえば2CVもフランスのマンガ『タンタン』の主人公が乗っていることでも有名ですね。実に細部まで2CVが描かれている傑作です。クルマメーカーの人間って、マンガでもアニメでも「クルマがしっかり描かれているか」をすごく見ていて、適当な描かれ方だとカチンとくることも多い(笑)。

港:細部が重要だと(笑)。ちなみにタンタンでの2CVは、幌の屋根をオープンにして荷物を積んだり、手で幌を巻くシーンが丁寧に描かれていたり、とても表現が巧み。また2CVがとても使い勝手のいいクルマだと伝わるわけです。

また博物館には、ハリウッド全盛期の豪華なクルマも多くあって、「あの名画のあのシーンに出てきたな」「あの女優が乗っていたな」と思い浮かびますね。

布垣:ありますね。『華麗なるギャツビー』、ロバート・レッドフォードではなく、レオナルド・ディカプリオが演じたほうでは黄色いデューセンバーグが登場した。

普通の庶民では似合わない、派手な内外装ですよね。それこそ白いスーツを着るようなふつうじゃないお金持ちが乗るクルマだとわかる。

港:あのクルマで現れた時点で「せかせかと急いで仕事している人じゃないな」と伝わりますよね。クルマがクルマ以外の何かを映し出す鏡になる、ということでしょうね。

ところで、2CVが登場する映画で[何がなんでも首ったけ]というのがある。ブリジッド・バルドーがパリの街を2CVで軽快というか、ワイルドに駆け巡る。あれはオススメですね。とにかくかわいい(笑)。

異文化とつながり、世界を広げる

パリを走るブリジッド・バルドーの話から、実際にフランスをはじめヨーロッパ各国を走った港氏と館長の思い出話に。そこから、移動が文化であることの本質へと話は深まっていきました。

布垣:港先生もだいぶ長くパリで生活されていました。今も昔もまち並みや道路事情はあまり変わらないんじゃないですか?

港:変わってないですよね。凱旋門のどうやって入り込めばいいかわからない渋滞のロータリーとか、バンパーにガンガン当てながら縦列駐車するスタイルとか(笑)。

布垣:僕もしばらくヨーロッパに住んでいましたが、当時一番感じたのは「クルマで外国へ行ける」喜びですね。国境を地続きに、クルマで越えられるじゃないですか。

港:わかります。

布垣:クルマを走らせるうちに、その国の景色が変わり、土地の色が変わり、建物が変わり、文化が変わる──。たとえば同じヨーロッパでも、南側はイスラムやアフリカ圏の影響が色濃いとかね。

こうした移動によって得られる経験と知見、これこそ「移動は文化」の本質ですよね。移動によってまた人が交わり、貿易にもつながり、新しいカルチャーが巡り出したりもする。

港:個人的には、そうした移動によって得る刺激、交わる文化みたいなものに、一番興味がありますね。

そもそも写真を始めたきっかけが、留学中に南アメリカを旅行したことなんです。ほぼ全土を飛行機を使わずに陸路で行けちゃえますよね。そこで北はカリブ海から南はフエゴ島という南極手前の最南端まで陸路で行きました。アマゾン川源流地帯からアンデス山脈も通りました。

布垣:なるほど。そう考えるとすごい距離ですね。

港:広大な大陸の変わる景色に興奮させられました。そもそも多くの写真家がクルマで移動するんですよね。だから一度、クルマの中から見た風景だけを撮った展覧会をやったこともあります。

こうしてクルマの中から世界をみて、五大陸を渡って、最初に出した写真集が『波と耳飾り』。その中で、移動することによって世界を映し出すという考えを込めて「移動鏡」という言葉を用いました。

布垣:「移動する鏡」ですか。

港:ええ。写真は非常に大きな範囲を短い時間の中に入れることのできる一種の「魔法の鏡」なんですね。1/250秒くらいのシャッター速度で、瞬きのような瞬間を切り取る。しかし、そこに長い歴史が刻み込まれる。

裏返すと、やはり移動しないと切り取れない歴史である一瞬ともいえるんですよね。

こうした一枚を撮ることは何よりも興奮を覚えるし、僕が今も写真を撮っている理由の一つ。 考えてみると、物理的に体を動かしたいって欲望は相当古い。少なくとも6000年前に「文化」と「車輪」という言葉が同じところから生まれたとするなら、バーチャルリアリティ的な情報があふれてはいますが、そうした生身の体験がしたくて、我々は移動するのかもしれない。

撮影:港千尋

布垣:生きることはすなわち動くこと、動くことが生きることですよね。我々は動物なので、その2つが性(さが)なんじゃないかという気がしてきます。

今、情報が増えたといわれますが、それってほんの一部の視覚情報や音の情報。体感的な情報はむしろ減っているのかなと思うんですよ。実物を見ず検索で調べた気になる。

でも、やっぱり実際物を見ると写真と全然違うということが起きる。その体感情報に価値があるんじゃないかと。そのために移動するんでしょうね。

- トヨタ博物館30周年記念トーク「移動は文化」より

- 実施日:2019年6月2日(日)

- 場所:トヨタ博物館 ホールAB(文化館1階)

- 取材・文:坂本彩/箱田 高樹(株式会社カデナクリエイト)

写真家/映像人類学者/多摩美術大学教授 港 千尋

トヨタ博物館館長 布垣直昭

| 港 千尋

写真家/映像人類学者/多摩美術大学教授  1960年神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。南米滞在後、パリを拠点に写真家として活躍。同時に混迷の時代をするどく射抜く独自の批評活動を展開。芸術の発生、記憶と予兆、イメージと政治などをテーマに、ラディカルな知と創造のスタイルを提示。1995年より多摩美術大学美術学部で教鞭をとり、現在は同大学情報デザイン学科教授。 |